|

|

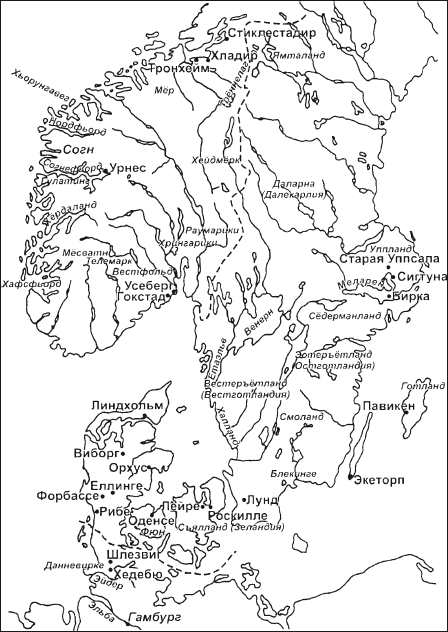

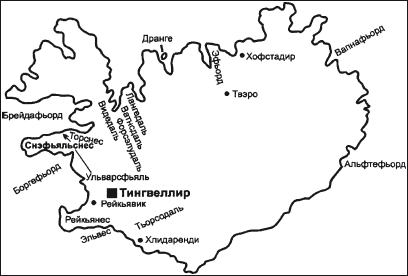

Мифология викингов: героический север и его преданияВсякая мифология — плоть от плоти народа, ее создавшего. В ней, как в зеркале, отражаются характер народа-родителя, ценности, которые он превозносит и лелеет, — и антиценности, им порицаемые и отрицаемые; также мифология, точнее, самый ее дух, находится в непосредственной связи со средой обитания народа-мифотворца. И весьма любопытно сравнивать между собой мифологические системы разных народов, обнаруживая в последних упомянутые выше соответствия и противопоставления. Особенно богатый материал для сопоставлений подобного рода дает Европа — по причине своей компактности в сравнении с другими материками. Чем дальше на север от колыбели цивилизации — Средиземноморья, — тем суровее становится дух мифологии, тем жесточе делаются боги, кровопролитнее битвы, трагичнее конфликты и безнадежнее судьбы. И своего апогея это «нарастание драматизма» достигает в мифологии крайнего европейского Севера — в мифологии скандинавов. Как писал А.Я. Гуревич в предисловии к русскому изданию «Старшей Эдды» в «Библиотеке всемирной литературы», «образ мира, выработанный мыслью народов Северной Европы, во многом зависел от образа их жизни. Скотоводы, охотники, рыбаки и мореходы, в меньшей мере земледельцы, они жили в окружении суровой и слабо освоенной ими природы, которую их богатая фантазия легко населяла враждебными силами. Центр их жизни — обособленный сельский двор. Соответственно и все мироздание моделировалось ими в виде системы усадеб. Подобно тому как вокруг их усадеб простирались невозделанные пустоши или скалы, так и весь мир мыслился ими состоящим из резко противопоставленных друг другу сфер...»1 Достаточно сравнить картину скандинавского мифологического мироздания с аналогичной картиной, допустим, мифологии греческой, чтобы почувствовать разницу в мировосприятии народов: студеное безлюдье с редкими хуторами у скандинавов — и напоенные солнцем, плодородные, густо заселенные земли у греков. «Несовпадение менталитетов» столь очевидно, что поневоле усомнишься в правомерности отнесения и греческой, и скандинавской мифологических систем к общей индоевропейской мифопоэтической традиции. * * * Первые упоминания о Скандинавии в истории Европы относятся к античности. Древнегреческие моряки рассказывали о плаваниях на север к Фуле Крайней — вероятнее всего, под Фулой подразумевалась западная часть Норвегии или Исландия. Для греков Фула означала предел познанного (и познаваемого) мира; она служила границей Ойкумены. На Фуле, верили греки, обитали загадочные и благословенные богами гипербореи, у которых, бывало, гостил Аполлон2. При этом Фула, несмотря на окружавший самый остров и его жителей ореол богоизбранности, была для греков варварской землей, подобной Фракии на востоке, Персии на юге или Иберии на западе. Более того, она находилась в «студеном поясе», в котором, как учил Аристотель, обыкновенные люди жить не могут — слишком уж холодно. И это обстоятельство изрядно умерило интерес греков к новооткрытой территории: остров нанесли на карту — и тем ограничились: повторить маршрут Пифея, обогнувшего Галлию и Британию и добравшегося до Фулы, охотников не нашлось. Постепенно Фула словно бы «выпала» из Ойкумены — как выяснилось впоследствии, на добрый десяток столетий3. Возвращение скандинавов в мировую историю получилось весьма впечатляющим. Северные варвары привели в трепет всю Европу. Начав с покорения ближайших соседей — фризов и саксов, принадлежавших к германским племенам, — норманны, то есть «северные люди», как стали называть скандинавов, ни много ни мало изменили «вектор цивилизации»: до той поры этот вектор был ориентирован с Юга на Север, а с началом викингских походов стал разворачиваться в обратную сторону. Юг нес на Север утонченность культуры, многочисленные технические достижения и религию Белого Бога; Север же, выплеснув на Юг всю свою «периферийную пассионарность», коренным образом изменил этническую карту Европы, наладил морские коммуникации с опорой на Балтику и Северное море — и утвердил на пространстве от Тронхейма до Таррагоны и от Новгорода до Нормандии свой кодекс чести и свою веру, каковая в значительно более поздние времена стала именоваться «мифологией викингов». * * * «Скандинавские мифы увлекательны сами по себе. Мы не устаем поражаться фантазии древних людей, создавших эти бесконечно разнообразные, одновременно мудрые и наивные, рассказы о богах, великанах и множестве других обитателей мифологического мира. Но если мы попытаемся немного глубже вникнуть в то, что же такое эти мифы, дошедшие до нас из песней "Старшей Эдды" и из пересказов Снорри Стурлусона в его «Эдде» ("Младшая Эдда"), мы поневоле задумаемся. Ведь обе «Эдды» — памятники середины XIII века, между тем как Исландия была крещена в 1000 году, т. е. за два с половиной века до этого. Правда, общепризнанно, что мифологические песни восходят к глубочайшей языческой древности. Однако что это значит — «восходят»? Может быть, они сберегались памятливыми исландцами просто как "обломок древней правды", из почтения к предкам и ради их поэтичности? Или, может быть, это просто литературная вариация на мифологические темы, дальний отголосок древних верований? Оба этих предположения не раз высказывались учеными. И все же, как ни невероятным это может показаться, миф не умер в Исландии. Спустя долгие века после принятия христианства исландцы каким-то образом сохранили веру в "старых богов" и реальность мифологического мира»4. Среди викингов были и даны (предки современных датчан), и свеи (предки шведов), и норги (предки норвежцев), а также саксы, англы, юты и представители других скандинавских и германских племен, и везде, где высаживались на берег со своих драккаров, где устраивали стоянки и основывали поселения, они возводили «языческие капища поганым идолам». Однако лишь Исландия, заселенная норвежцами около 970 года, смогла сохранить до наших дней, хотя бы фрагментарно, мифологию древних скандинавов. Вероятно, этому в значительной степени способствовало географическое положение Исландии — острова «на отшибе» северной Европы. Если на материке боги викингов были вынуждены существовать бок о бок с богами других народов (не говоря уже о Белом Боге христиан, чье триумфальное шествие по Европе завершилось к X—XI столетию), то на острове этим богам было привольно и вольготно. Даже христианство оказалось не в состоянии изгнать языческих богов из Исландии, подтверждением чему — современный официальный статус нового языческого культа Асатру как равноправной с христианством религии5. Впрочем, подобное «двоеверие», когда древние боги мирно уживались в сознании с «богом иудеев», было характерно не только для Исландии, но и для Скандинавии в целом. Если в других землях правители, принимая крещение и утверждая христианскую веру среди своих подданных, отвергали древних богов и все, что было с ними связано, скандинавские конунги, насаждавшие христианство огнем и мечом, одновременно продолжали верить в Одина, асов и ванов. Характерный пример такого двоеверия — эпизод из «Саги об Олаве сыне Трюггви». Этот норвежский конунг столь ревностно утверждал новую веру, что его именем пугали детей, а исландцы, наслышанные о зверствах Олава в Норвегии, благоразумно решили принять христианство сами, пока Олав не добрался и до них. Тем не менее и поборник новой веры Олав сохранял почтение к прежним богам. Сага гласит: «Рассказывают, что, когда Олав конунг гостил в Эгвальдснесе, однажды вечером туда пришел какой-то человек, старый и очень красноречивый. У него была шляпа с широкими полями и только один глаз. Он умел рассказывать обо всех странах. Он завел разговор с конунгом. Конунгу очень понравились его речи. Конунг спрашивал его о многих вещах, и гость всегда умел ответить на его вопросы, так что конунг засиделся с ним до позднего вечера. Вот спрашивает конунг, не знает ли тот, кто такой был Эгвальд, по которому названы мыс и усадьба. Гость отвечает, что Эгвальд был очень воинственный конунг и поклонялся всего больше одной корове, которую брал с собой, куда бы ни ходил в поход. Он считал полезным всегда пить ее молоко. Эгвальд конунг бился с конунгом, которого звали Варин. В этой битве Эгвальд конунг пал. Он был погребен здесь, недалеко от усадьбы, и ему было поставлено два камня, которые и сейчас стоят. А в другом месте недалеко отсюда была погребена та корова. Такие вещи рассказывал гость и многое другое о конунгах и древних событиях. Так как была уже поздняя ночь, епископ напомнил конунгу, что пора ложиться спать. Конунг так и сделал. Но когда он разделся и лег в постель, гость сел на ступеньку у его ложа и еще долго разговаривал с конунгом. Конунгу все хотелось услышать еще что-нибудь. Тогда епископ сказал конунгу, что пора уже спать. И конунг заснул, а гость ушел. Некоторое время спустя конунг проснулся и спросил, где гость, и велел позвать его. Но гостя нигде не нашли. На следующее утро конунг велит позвать повара и того, кто готовил питье, и спрашивает их, не приходил ли к ним какой-нибудь незнакомец. Те говорят, что, когда они собирались стряпать, подошел к ним какой-то человек и сказал, что больно плохое мясо варят они к конунгову столу. Затем он дал им два больших и жирных куска говядины, и они сварили их вместе с другим мясом. Тогда конунг велел все это варево выбросить. — Наверное, это был не человек, — сказал он, — это был, наверное, Один, в которого язычники долго верили. Но Одину не удастся перехитрить меня»6. Показательно, что Олав не отрицает самого существования Одина, как подобало бы радетелю христианской веры, он лишь сомневается в искренности слов языческого бога. И эти «двойственные чувства» конунга, обычно безжалостного к врагам и язычникам, разделялись всем населением Скандинавии. * * * «Мифы создают впечатление, что мифологический мир гораздо больше того, что о нем рассказывается. Он как бы существует сам по себе, живет своей собственной, особенной жизнью, а тексты лишь приоткрывают нам отдельные его участки — отдельные сцены из жизни богов. Сцены эти замечательно разнообразны по тону — в них есть место и лирике, и поучениям, и самому грубому фарсу. При этом они не связаны общим сюжетом и неизвестна даже сама их последовательность. Нельзя сказать, что было раньше — приход Одина к конунгу Гейрреду («Речи Гримнира») или его перебранка с Тором («Песнь о Харбарде»). Для мифов, во всяком случае для громадного их большинства, не существует «до» и «после», но есть только «здесь» и «всегда». Поэтому мифологические события происходят в песнях как бы у нас на глазах, как своего рода представление, сценическое действо. Даже мудрые сведения об устройстве мира становятся частью этого действа, обыгрываются на "эддической сцене". Гримнир не просто в подробностях описывает Асгард и перечисляет его обитателей: всею силой своего духа он стремится перенестись в Асгард, воссоединиться с богами и снова стать самим собою — всемогущим Одином»7. Для скандинавской мифологии — в том виде, в каком она дошла до наших дней, — характерно одновременное бытование в двух «измерениях». Первое — то самое существование вне времени, «здесь» и «сейчас», в круге вечного возвращения, как назвал этот мифологический принцип Мирча Элиаде: «Все повторяется до бесконечности и на самом деле под солнцем не случается ничего нового. Но это повторение... придает событиям реальность»8. Второе «измерение», напротив, наполнено временем; это внутреннее время мифологической системы, определяющее и описывающее ее возникновение, развитие — и гибель; вся мифология скандинавов, все действия богов и героев подчинены единому, разворачивающемуся во внутреннем мифологическом времени эсхатологическому сюжету о гибели мироздания в языках пламени (или, по другой версии мифа, во вселенской стуже). И эта «предустановленная эсхатологичность» проводит четкую разграничительную черту между скандинавской мифологией и другими индоевропейскими мифологическими системами. Эта «мифическая идеология» уникальна, и вряд ли будет преувеличением сказать, что в ней в полной мере отразилось мироощущение жителей европейской периферии, обитателей сурового Севера, где природа «грандиозна, как в первый день творения» (М.И. Стеблин-Каменский), где отсутствует даже погода в привычном понимании: «Погода здесь — не состояние атмосферы, а события, непредсказуемо и по несколько раз на дню меняющие картину земли и неба. Уцелеть. и дать начало новому народу можно было, только одушевив стихийную жизнь этой земли культурой»9. Это мироощущение замечательно уловил Иван Бунин: Он на запад глядит — солнце к морю спускается, Светит по морю красным огнем. * * * Как уже упоминалось, основные сведения по скандинавской мифологии сохранились в записях XIII века — стихотворной «Старшей Эдде», содержащей песни о богах и героях, и прозаической «Младшей Эдде», учебнике скальдического искусства, составленном знаменитым исландцем Снорри Стурлусоном. Отдельные мифы реконструируются по позднейшим сагам — например, по «Саге о Вельсунгах» или по «Саге об Инглингах». Мифологические мотивы обыгрываются и в поэзии скальдов — прежде всего в так называемых «кеннингах», то есть скальдических метафорах, часто содержащих аллюзии и отсылки к эпизодам мифов. «Рационализированные», сведенные с небес на землю мифы приводит в своем сочинении «О деяниях датчан» датский хронист Саксон Грамматик. Христианизация Скандинавии привела в том числе и к забвению мифов, записи которых прозябали невостребованными в монастырских библиотеках, — мифов, но не веры, бытовавшей в сельской глубинке на протяжении столетий, несмотря на все усилия христианских священников. Лишь с началом «ученого ренессанса» в северной Европе, пришедшегося на XVI—XVII века, мифы скандинавов были открыты заново и вернулись в европейский культурный контекст. Романтическое движение с его неиссякаемым интересом ко всему «народному» превратило мифы из предмета изучения филологов в достояние широкой публики. «Как и во многих других областях духовной жизни, в изучении мифа романтизм открыл новую страницу. И как во многих других областях, в изучении мифа до сих пор разрабатывается многое из того, что начали разрабатывать романтики. Сущность романтического открытия мифа заключалась в том, что несостоятельность всех старых толкований мифов вдруг стала очевидной. Мифы были осознаны как Правда (с большой буквы) и как создание Народа (тоже с большой буквы) и в силу этого стали объектом восхищения и поклонения»10. Век двадцатый стал эпохой подлинного возрождения скандинавской мифологии — как культурного, так и практического. Новое язычество, буквально захлестнувшее Европу и Северную Америку, «восстановило в правах» древнюю веру, придав ей официальный статус, а в художественной литературе сложилось целое направление, получившее название «нордической фэнтези» и опирающееся на сюжеты мифологии скандинавов (аналогичная ситуация наблюдается и с мифологией кельтской). Иными словами, скандинавские мифы вновь обрели «плоть и кровь», поэтому, как нам представляется, книга, посвященная скандинавской мифологии, вправе рассчитывать на благосклонное внимание публики. Кирилл Королев Примечания1. Гуревич А.Я. Средневековый героический эпос германских народов. — Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о нибелунгах. М., 1975. 2. Исследователи выделяют в античной историографии «нордическую традицию», в которой реальные географические знания о Крайнем Севере переплетались с утопическими идеями о золотом веке, «помещенном» в северные пределы Ойкумены. Р. Генон называл эту традицию «примордиальной», а Фулу считал древнейшим сакральным центром Европы; по Генону, примордиальная традиция со временем разделилась на несколько «путей», и отчетливее всего черты великой первичной традиции проступили в священных доктринах кельтов и скандинавов. 3. «Наследовавшие» грекам римляне время от времени добирались до Скандии (от Скане — одной из шведских областей). Впрочем, контакты, исключительно торговые, были единичными; «массовая коммуникация» между Югом и Севером возникла значительно позднее. В 6 веке н. э. византийский историк Прокопий Кесарийский вкратце упомянул о Скандинавии в связи с войнами императора Юстиниана против остготов; иных сведений о европейском Севере в контексте «послеримской» цивилизации Европы не сохранилось. 4. Смирницкая О.А. Корни Иггдрасиля // Корни Иггдрасиля: древняя скандинавская литература. М., 1997. 5. В XII—XIII столетиях, времени записи «Эдд», вся образованная Европа писала на латыни, исландская же письменность основывалась на родном, «народном» языке, что также сыграло немаловажную роль в сохранении почти в «первозданной чистоте» мифологического свода. 6. Сага об Олаве сыне Трюггви // Стурлусон С. Круг Земной. М., 1980. Перевод М.И. Стеблин-Каменского. 7. Смирницкая О.А. Корни Иггдрасиля. 8. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. М., 2000. 9. Смирницкая О.А. Корни Иггдрасиля. 10. Стеблин-Каменский М.И. Миф. Л., 1976.

|