|

|

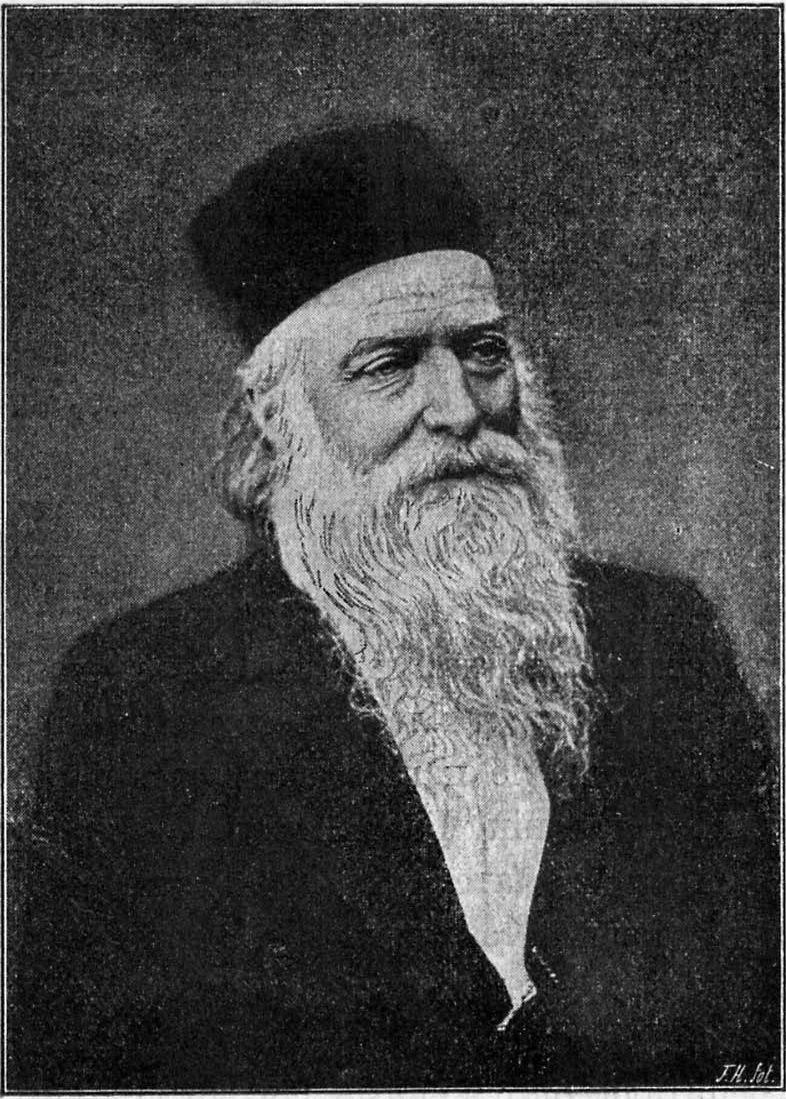

В БергенеВ то время, как Фритьоф Нансен переплывал полыньи в Северном Ледовитом океане, гоняясь за белыми медведями, директор Бергенского музея и главный врач Люнгегорского госпиталя Даниельсен1 искал для своего музея нового консерватора, — старый ушел. И профессор Коллет, еще до прибытия Фритьофа Нансена в Христианию, получил от Даниельсена по телеграфу просьбу о совете. Коллет тотчас же подумал о Нансене и, едва последний ступил ногой на родную почву, профессор предложил ему занять место консерватора при Бергенском музее. Нансен, конечно, был согласен. Ему не было еще 21 года, он не успел еще представить никакой научной работы, так что предложение являлось в высшей степени заманчивым. Но прежде он хотел навестить сестру в Дании. Об этом было телеграфировано Даниельсену. Знающие характер старика легко могут представить себе, какую воркотню он поднял, расхаживая по музею: «Слыхано ли это? Его, молокососа, зовут в консерваторы Бергенского музея, а ему, видите ли, надо навестить сестру! Неслыханное сантиментальничанье». И он телеграфировал: «Нансен должен явиться немедленно!» Это было первым приветствием Нансену, характеризующим того человека, с которым молодому ученому предстояло работать рука об руку в течение целого ряда лет. Даниель Корнелиус Даниельсен — сын часовых дел мастера, доктор медицины, автор солидных трудов о проказе, выдающийся зоолог, почетный член Лундского и Копенгагенского университетов, был одним из интереснейших явлений в ученой и общественной среде Норвегии. Не знающее границ трудолюбие, такая же энергия и увлечение сочетались в нем с неутомимостью и выдержкою. Вместо того, чтобы, как многие другие талантливые люди, опуститься духовно в таком маленьком городке, где не с кем состязаться, и где сама окружающая атмосфера мешает духовному росту человека, или же бежать оттуда, Даниельсен решил пересоздать этот городок по своему образцу. Вместо того, чтобы, в виду своего изолированного положения, махнуть рукою на все, он вступил в долголетнюю, упорную борьбу с стортингом и городским управлением Бергена, заставляя их защищать такие интересы, которые, хотя и были пока только его личными, но должны бы были быть общественными. Бергенский музей — создание Даниельсена — является и его памятником. Даниельсен как бы выбрал девизом своей жизни знаменитое изречение из Гавамола: «Богатство минет, родные умрут, сам умрешь, одно знаю я, никогда не умрет — посмертный суд над человеком». Д.К. Даниельсен И этот суд должен был, по его мнению, основываться на оставленных человеком трудах. Он был одним из тех людей, что не стареют с годами, очень любил молодежь, но и был к ней очень требователен. «Он полагал» — пишет один из его многолетних сотрудников — «что молодежь может справиться со всем». Он был весел и ласков, когда дело спорилось, и бранился чуть что шло не так, как ему хотелось. По отношению к человеку, действительно интересующемуся делом, человеку интеллигентному и трудолюбивому, прием этот был как нельзя более кстати. А Нансен как раз и был таким человеком. Нам неизвестно, влиял ли Даниельсен в прямом смысле на занятия Нансена в бытность последнего консерватором Бергенского музея, но нельзя сомневаться в том, что личность маститого профессора сама по себе являлась уже достаточным импульсом. Каждый день в 10 ч. утра 67-летний старик являлся в музей и садился за свой рабочий стол, уже сделав перед тем обычный утренний обход в Люнгегорском военном госпитале. Молодой человек, начавший свою деятельность под руководством профессора, скоро, однако, убедился на опыте, что если наука и неумолима в своих требованиях, то все же не требует затворничества или аскетизма: ветерану ее Даниельсену ничто человеческое не было чуждо. Он был и членом стортинга, принимал живейшее участие в политической жизни страны, был и членом-основателем театра в Бергене, принимал участие и в устройстве городской картинной галлереи и в основании Бергенского Литературного Общества, затем был председателем «Общества взаимной пользы» и членом муниципалитета Бергена и постоянно следил и лично и по газетам за деятельностью всех поименованных учреждений и обществ. А когда он в своей маленькой столовой в здании госпиталя, окруженный согражданами, деятелями науки и искусства и, главным образом, молодежью, подымал стакан с вином из своего превосходного погреба, то на лице его так и сияла радость бытия; жизнерадостность олицетворялась всей его фигурой, играла в его глазах, несмотря на то, что им из года в год приходилось видеть смерть то того, то другого из самых близких, дорогих людей2. Итак, Нансен снова наткнулся на личность, в которой его собственная могла найти нужную для ее развития опору. О том же, какие отношения установились между ними, свидетельствуют письма, которыми они обменивались и из которых мы приводим здесь два. Первое от Даниельсена Нансену, помечено 30 января 1893 г., т. е. написано стариком за полтора года до его смерти. «Дорогой мой Нансен! Приближается время Вашего отъезда в далекий путь, но насколько я тревожился за исход Вашей Гренландской экспедиции, настолько же я спокоен за исход этой полярной. Я с живейшим интересом проследил все ваши доказательства и доводы, а также познакомился со всеми сыпавшимися с разных концов возражениями, отрицающими возможность удачи, и пришел к непоколебимой уверенности, что Ваша экспедиция увенчается успехом. Увы, мой дорогой Нансен, мало вероятия, что я доживу до этого и приму участие в том гуле приветствий, которым встретит вся земля Фритьофа Нансена, возвратившегося с северного полюса обогащенным всевозможными открытиями, поэтому-то я и тороплюсь заранее послать Вам свой привет, который после Евина3 будет самым сердечным и горячим из всех ожидающих Вас. Насколько мне известно, Вы поплывете через Карское море к Новосибирским островам; если это так, я надеюсь, что вы заглянете на пути в Берген; нечего и говорить, что Вы этим доставите большую радость всем бергенцам, а главным образом Вашему старому другу и почитателю. Фритьоф Нансен счастливо вернется с северного полюса! Это так же верно, как то, что я пишу эти строки, — на столько-то я старик могу быть пророком. Кланяйтесь от меня Вашей милой супруге и всему Сарскому семейству4 и примите сердечный поцелуй и привет от любящего Вас и преданного Вам Д.К. Даниельсена». Вскоре после отплытия Фритьофа Нансена от берегов Норвегии он отправил из Келлефьорда 16 июля 1893 г. своему учителю последний привет, который оканчивался так: «Дорогой Даниельсен! Не стану говорить Вам всего, что я хотел, а только еще раз поблагодарю Вас за то, чем Вы были для меня, дорогой друг-отец; судьба развела нас по разным дорогам, так что нам больше не придется трудиться вместе. Но близ ли Вас, далеко ли от Вас, я сохраню к Вам всю мою привязанность и глубочайшее уважение. День Вашей жизни склоняется к вечеру, но этот вечер так хорош, а, оглядываясь назад, Вы видите прекрасно проведенный день. Для меня наступил только еще полдень, и, вероятно, мне остается еще время поработать, но Вы всегда будете стоять передо мною живым, светлым примером, и, если я устану, ослабею. Ваша сила воли, Ваша неутомимая деятельность послужат путеводной звездой и мне, как многим другим. Тысячу раз прощайте и до свидания! Ваш преданный и верный

Мало что так характеризует Фритьофа Нансена, как его переход от рысканья за белыми медведями к усидчивым занятиям при Бергенском музее. «Я стал заправским домашним поросенком» — пишет он отцу 17 октября 1882 г. — «и в сущности продолжаю носить прозвище Исава не по праву». И вот ему, спортсмэну и охотнику par excellence, приходится «успокаивать» своего отца сообщением, что он все таки состоит членом двух гимнастических обществ. Нансен с такою же страстностью отдался науке, с какой прежде кидался в приключения, с того же настойчивостью выслеживал под микроскопом движения инфузорий, с какой преследовал на ледяных равнинах белых медведей. На святках он позволил себе немножко проветриться в горах, во время бури и снежной вьюги. А в январе он уж опять сидел, как пригвожденный к месту, за новым микроскопом в 700 крон (350 рублей), подаренным ему отцом. Этот отец, такой бережливый, экономный хозяин, не знал границ щедрости, когда дело шло о пользе и будущем сына. И сын так увлекался подарком, что кажется, «рушься вокруг весь свет, он не заметил бы». Время от времени, когда он чувствовал, что уж слишком засиделся, он пускался в горы, любовался солнечным закатом на берегу моря, подставлял лицо снежным вихрям и скатывался с обрывов прямо в сапогах. В этом же году осенью в его голове впервые зародился план проникнуть в Гренландию. «Раз я сидел вечером и равнодушно прислушивался к чтению газеты» — рассказывает Нансен — «как вдруг мое внимание было приковано телеграммой, извещавшей, что Норденшёльд благополучно возвратился из экспедиции во внутрь Гренландии, что он не нашел там никаких оазисов, но только бесконечную снежную пустыню, по которой он в сопутствии своих двух лапландцев делал большие переходы в самое короткое время, так как там был отличный путь для лыж. Во мне как молнией сверкнула мысль: «на лыжах можно изрезать Гренландию вдоль и поперек». План сложился и был в точности выполнен впоследствии. Как известно, до его выполнения протекло 4½ года. 4 октября 1883 г., вскоре после того, как дошло до Нансена вышеприведенное газетное сообщение о Норденшёльде, Нансен писал отцу: «Меня так и подмывает пуститься в путь всякий раз, как мне приходится услышать что-нибудь подобное5; во мне просыпаются тоска и желание вновь испытать что нибудь новое, желание путешествовать. И как оно волнует меня, как его трудно подавить и сколько оно успевает наделать мне хлопот, прежде чем, наконец, уляжется! Лучшим лекарством против таких приступов является работа; я и применяю ее, и чаще всего с успехом». Почти около того же времени услышал он манящий призыв и другого рода. Один английский ученый зоолог, посетивший предыдущим летом Бергенский музей и проводивший много времени в обществе Нансена, спросил его в письме, не захочет ли он занять место в Америке: профессор Марш, знаменитый палеонтолог, один из наиболее выдающихся ученых деятелей Америки, желал увеличить число своих молодых помощников, и англичанин указал ему на Нансена. Последний ответил, что ему нужно узнать положительные условия от самого Марша, прежде чем он вообще может вступить в переговоры. «Главное, я должен узнать наверное — будет ли у меня досуг для самостоятельных работ». Предварительный запрос был сделан в октябре, но не от самого Марша, и в переписке Нансена с отцом больше не упоминается об этом деле. Самая мысль отправиться в Америку была, между тем, очень заманчива. Нансену представился бы случай осмотреться в Божьем мире и, вероятно, ежегодно представлялись бы также случаи делать экскурсии на запад Америки. Но, конечно, тяжело было расстаться с музеем. «Мне предстоит еще много дела здесь, и я предпочел бы сначала покончить с ним» — писал он между прочим отцу. Весьма возможно, что подобные же соображения удерживали Нансена и от осуществления плана гренландской экспедиции. Голова у него была достаточно светлая, чтобы понимать, что такая поездка сопряжена с опасностью для жизни, и, желая показать, что поставленная в таком случае на карту жизнь не совсем лишена значения, он прежде, чем совершить прыжок в область неведомого, хотел оставить по себе кое-какие научные труды. А, может быть, он отложил этот прыжок и из внимания к отцу, жалея старика и не желая подвергнуть его такому страшному беспокойству. Переписка отца и сына за период времени с осени 1882 г. по весну 1885 г. весьма характерна. Она рисует нам рассвет кипучей деятельности молодого человека и сумерки деятельности старика. (Последний умер 2 апреля 1885 г., в то время, как сын находился на пути к нему). Переписка эта служила главным источником утешения для старика в его тихой, уединенной жизни. Почти каждое письмо сына начинается с извинения, что он не писал так долго. Часто письма эти были бессодержательными или отличались чисто детским характером, — Фритьоф Нансен никогда вообще не был любителем писать письма — но встречаются между ними и письма содержательные, полные горячего чувства. Стоило Фритьофу найти свободное время, чтобы иметь возможность сосредоточиться на чем либо другом, кроме своих многочисленных научных работ, и — он посылает отцу книги, подробно беседует с ним в письмах о литературе и т. п. Один из бергенских друзей Нансена, др. Л. Грийг, выражается о нем в письме к составителям этой книги между прочим так: «Особенно симпатична мне последовательность, с которой он проводит свои взгляды и убеждения, отказываясь от всяких компромиссов. Ему и в голову не приходит видеть в окружающей среде известного фактора, с которым нужно считаться в своих личных действиях; раз ему западет что-нибудь в голову, он развивает свою идею до ее крайних пределов, не поступаясь ею ни на йоту. Противоречием его трудно взять, добротой же и сердечностью можно довести до всего. Чисто детские стороны его натуры часто проявляют себя, и мне не раз приходилось восклицать: «Вот дитя-то!» В такие минуты он бывает, впрочем, чрезвычайно мил. Большой любитель музыки и пения, он охотно слушает романсы Шумана и Шуберта, но больше всего любит все таки родных композиторов и поэтов, из творений которых часто декламирует отрывки; известную большую поэму Ибсена «На горных вершинах» (Paaa Vidderne) он знает наизусть, так же как и поэму Тегнера «Фритьоф». С особенным восторгом приводит он из нее всегда «Плач Ингеборги» и беседу между Фритьофом и Бьёрном и от души хохочет, доходя до строфы: «Фритьоф, дивлюсь твоему ослепленью. Смех Нансена можно, пожалуй, объяснить чувством собственного превосходства, сознания своих побед над сердечными слабостями, которым и он время от времени бывал подвержен, как все вообще молодые люди. Доставленные нам другом Нансена сведения о нем заканчиваются так: «Редко можно найти в человеке его лет такую любовь и стремление ко всему хорошему и возвышенному, такое упорство в преследовании своей цели до крайних ее пределов. Он всегда вообще страстно отдавался научным исследованиям, и высшим наслаждением для него всегда было довести начатое дело — и большое и малое — до конца». Рай Магомета, населенный гуриями, не мог бы увлечь Фритьофа Нансена в этот период его жизни; ни женщины, ни dolce far niente не привлекали его. Любимым чтением его были произведения Бьёрнстьерне Бьёрнсона: «Перчатка» и «Сигурд Слембе». Проблески другого лучшего мира он видел в Иотунгейме среди зубчатых вершин и глетчеров. «Отражение в глубоком темном небе дивных очертаний этой величавой природы — вот проблеск потерянного рая!» (Из письма к отцу). И он бросался во время каникул в объятья этой полной дикой красоты природы, расправляя спину, согнутую от сиденья над микроскопом, и махнув рукой на все, как заправский удалец-норвежец. Однажды вечером, в конце января 1884 г., он шел по улицам Бергена под сильнейшим ливнем, гадая — проглянет ли снова солнышко до наступления Пасхи или, говоря словами Пер Гинта7; «останется только плюнуть, да надеяться на силу привычки!» По пути он зашел в почтовую контору, взял номер выписываемого им «Вестника Спорта» и, добравшись до дому, заглянул в газету, прежде нежели взяться за работу. В газете было напечатано: «4 февраля состоится призовой бег на лыжах с холма Хусебю». Перед Нансеном сразу встал в памяти сосновый лес, манящий своей белизной, селения и скаты, хребты и скалы, сияющие на солнце... Он уже ощутил на своих щеках дыхание трескучего мороза, осыпающего инеем волоса, почувствовал давление прикрепленных к ногам лыж, почувствовал, как кровь переливается по жилам и как ветер шумит В ушах во время бега. Сейчас же заглянул в газеты; оказалось, что метеорологические бюллетени показывали тепло во всей стране. На другой день утром он уже сидел в купе со своими лыжами и отпуском от директора музея, а дождь так и хлестал в окно купе. Люди скажут: «Сумасшедшая выдумка». — «Лыжи тянут!» — говорит Нансен. И вот, он среди мощной природы гор; над головой его синее зимнее небо, и он несется по извилинам горного хребта, скользит по краям обрывов. «По дороге» — пишет он, «промелькнуло испуганное лицо крестьянина; он от ужаса прижался к самой стене скалы». Вот Нансен в долине Нэре, где то и дело происходят обвалы. Сотрясение воздуха бывает при этом настолько сильное, что, если верить слухам., людей переносит с одного берега на другой. На Гудвангене же лежит большой камень, который при одном из обвалов шарахнулся с самой вершины хребта вниз, пронизав, точно пушечное ядро, обе стены первого дома, попавшегося на пути, пробив крышу и стену следующего и убив при том одну старуху и изувечив другую. Но все эти примеры, по-видимому, нисколько не страшили Нансена. В Лердале он преспокойно расположился завтракать. Внизу, с одной стороны дороги шумела и ценилась Лердальская речка, с другой стороны высилась отвесная скала, образующая на верху несколько больших, отдельных круглых вершин; сверху до низу скала была рассечена глубоким, крутым ущельем; повсюду виднелись свежие следы огромного обвала. А Нансен уселся себе и под шум водопада замечтался, вспоминая о своем рыболовстве в этом краю летом: тут много славных мест, где форель клюет на муху! Вдруг его пробудил из задумчивости резкий окрик: «Уселся тут прямо перед обвалом! Худшего-то места отыскать не мог?» — «Ничего, услышу, небось, как начнется!» — «Начнется! Грянет сразу, что твой выстрел из пушки, вот и все!» И проезжий помчался дальше. А Нансен продолжал завтракать. Опять проехал кто-то во весь дух с криком: «Кому еще не надоела жизнь — тут не место!» И след его простыл. А тому, кто сидел тут и завтракал, видно на этот раз казалось, что еда дороже жизни. И Нансен таки наелся до сыта, затем завязал свой ранец, надел лыжи и отправился по долине. Впоследствии он узнал, что горное ущелье это называется «Сауекилен» и что нет другого такого скверного места во всем Лердале. Все дно долины было усеяно каменьями от обвала, и это был только первый, что очищает дорогу для следующего, которого как раз тогда и ожидали. А Нансен-то еще сделал эскиз «замечательного места» и тогда только направился дальше. Наступила ночь, когда ему предстояло перебраться через гору. Звездное небо ярко сияло и освещало неровным светом горные вершины. «Среди безмолвной тишины величественной природы не слышно было ни звука, кроме моих шагов по снегу. Какое-то странное чувство овладевает тобою, когда шагаешь так один-одинешенек в звездную ночь по горной равнине, далеко от жилищ, высоко над обыденной человеческой жизнью! Чувствуешь, что тут ты один, лицом к лицу с природою и Богом; укрыться тут негде, приходится идти вперед во что бы то ни стало; на оголенных равнинах нет убежища». Наконец ему засветились на встречу окна пастушьей хижины на одном из горных пастбищ — Брейстёлене. Он вошел туда. «Господи! Кто это бродит тут поздней ночью? Ах, это ты! Поздненько же ты собрался в путь!» Но настоящая опасность была еще впереди; на обратном пути в Берген Нансен не раз рисковал жизнью. «Сперва пришлось ехать на санях высоко по горам, по узкой дорожке между отвесной скалою с одной стороны и крутой пропастью с другой. Внизу шумела быстрая горная «речка. Дорога была поката и скользка, как никогда прежде, и мне приходилось таскать санки чуть ли не чаще, чем им меня». Проехав изрядный конец, он задумался. «Тут что ли проезжал из Восса король Сверре?» В это время санки скатываются к обрыву, зацепляются за камень, мальчишка-возница подпрыгивает на сиденье и готов свалиться в водопад. Но сильная рука Нансена хватает его за шиворот, другая рука схватывает санки, и — оба направились на верный путь. В Гудбрансгарене Нансен, наконец, нашел приют в одном из расположенных на высоте дворов. Стены и крыша дома были черны, как уголь, от старости и дыма; но тут-то ему как раз и по душе было. Около 3 часов утра ласковые хозяева распрощались с ним с просьбой — перебираться через горы поосторожнее. Узнав, что он намерен добраться до Восса через Галлингкей и Воссескауль, они высказали свои опасения по поводу такого перехода в зимнее время, прибавив, что во всей деревне не найдется парня, который решился бы сопровождать его через горы, разве только один, что живет в Мюрстеле и гоняется за куропатками и за оленями. Значит, Нансену прежде всего приходилось направить свой путь в Мюрстель. Хозяева еще раз напомнили ему, что хоть он и молод и смел, а все-таки может погибнуть, как погиб уже не один бравый парень, и — он отправился. Путь пришлось держать на лыжах при лунном свете, сначала через лес, затем по гладкой широкой равнине. Потом опять пошла узкая дорога с густой порослью по обеим сторонам, и вдруг он чуть не ткнулся головой в скалу. Но мало-помалу долина расширилась, деревья и кусты исчезли, и впереди виднелся только снег, белый, сверкающий снег. Когда путник приблизился к Мюрстелю, день уже давал знать о своем наступлении: горные хребты на востоке краснели все больше и больше, а скоро занялась пожаром и вся местность, бросая зарево на небо. Мюрстельского охотника не оказалось дома; он ушел на другую сторону реки с табуном оленей, — было время их метить. Женщины просто испугались, узнав, какой дорогой Нансен намеревается отправиться далее. Среди них нашлась одна бойкая девушка; он попросил у нее коробочку спичек, и она была готова дать ее ему, «но с условием, что он не станет переправляться через гору». Он пообещал ей быть осторожным. Ему следовало бы прибавить еще, как крестьянин, которому предлагали записаться в члены «Общества воздержания»: «Да обещать-то можно, а вот сдержать то нельзя». Скоро он очутился на перепутье. Надо было решиться: идти ли через Аурланд или через гору Восс. Прямо перед ним расстилалась огромная равнина, обещавшая легкий, бойкий путь вниз к Согне, но он повернулся в другую сторону, и перед ним встали горные хребты, вершина над вершиной, точно лагерь из белых палаток, уходящих в край неба, светло-зеленого и ясного; как тут было устоять? Случалось же ему переходить горы и в туман, и в ливень, и в непогоду, — как тут не пробраться в ясную погоду по гладкому лыжному пути. Не удастся перебраться засветло, можно, ведь, и переночевать в пастушьих шалашах на Галлингкейе или Грендале; во всяком случае сухой, мягкий снег куда теплее для ночлега, нежели твердая каменная плита осенью, когда промокнешь до костей. Итак, он выбрал путь через горы, путь оленей. На снегу виднелись свежие следы целого табуна оленей. Путь был превосходный, да еще дул попутный ветер. Вон опять следы! То следы волка, то рыси и росомахи, — видно гнались за оленями. Он направил свой путь к пастушьим шалашам на Галлингкейе и Грендале. Там ему нужно было свернуть и спуститься через горы. Речка за речкой, а шалашей все нет, как нет. Это не может быть Грендаль? Последний раз, как Нансен был здесь, шел дождь, все скалы вокруг стояли голыми, и только горы Восс вздымали свой главный мощный белый хребет, исчезавший в тумане. Теперь все белело — и речки, и скаты, и вершины; ему и в голову не приходило искать здесь главного хребта. Надо было попасть только на пастушьи шалаши, но вместо того он словно попал в заколдованный круг. Терпение его лопнуло, и он понесся на лыжах по извилистым долинам вдоль длинной речки, дальше, дальше, и вдруг — перед ним крутой обрыв. Глядеть вниз — голова кружится; в узком ущелье шумит водопад, с обеих сторон отвесные крутизны. Бывал ли он здесь прежде? Что-то не помнится. Но, вероятно, он все-таки на верной дороге; ему, ведь, было сказано держаться, течения речки. Наконец, од нашел какой-то спуск. Спуск был крутой; пришлось крепко опираться на палку. Вот он и у речки. Но тут скат стал до такой степени крут, что путник ежеминутно рисковал свалиться в бурлящую воду. И он всякий раз, как чувствовал, что почва уходит у него из под ног, вонзал в крепкий снег свою палку по рукоятку и почти повисал на ней. Оставалась еще скала, через которую нужно было перебраться. Тут он медленно двинулся вперед ползком и так дополз до вершины, после чего осталось уже только перевалиться через гребень самому и перетащить затем собаку. Но вот, на пути опять обрыв с водопадом хуже первого, и опять речка. Туда ли он попал? За речкой большой лес, а дальше, далеко внизу, узкая долина, обросшая по бокам березками. Нансен сообразил, что попал в местность, соседнюю с Согне, и, конечно, находился недалеко от Корской долины. Но ему, ведь, нужно было перебраться через Восс! И он круто повернул назад. Снова вверх и вниз по ущельям. Раз он пробрался сюда, как не пробраться обратно, и он продолжал нестись, нестись... Уже стемнело, когда он стал переползать через последнюю скалу. Снег стал крепок, внизу шумела река, а с вершины нависла над нею огромная глыба снега. «Я таки добрался до вершины, крепко вонзил и палку и лыжи в снег, с минуту провисел над пропастью, затем мне удалось опереться коленом о край, я живо перебрался и был спасен». Но тут стало уже совсем темно. Звездное небо бросало на снежные равнины только слабый отблеск; кругом снег да снег, вода да вода, а пастушьего шалаша все нет, как ни бывало, — словно колдовство какое. Часы, на сколько можно было рассмотреть, показывали уже половину десятого. Пора бы и спать, особенно ему, рыскавшему с трех часов утра! Но дул такой пронизывающий ветер, что надо было сначала как-нибудь укрыться от него. Попался огромный камень, занесенный с заветренной стороны снегом. Нансен протискался между камнем и сугробом, разгреб себе местечко, надел на себя шерстяную фуфайку — единственную смену, взятую с собою в дорогу — обвил рукой голову прикорнувшей рядом собаки, подложил себе под голову ранец и заснул. Когда он проснулся и выглянул из своей норки, над снежной равниной сиял месяц. Три часа; пора надеть лыжи! Кругом все были одинокие вершины, спокойно, гордо озиравшиеся далеко по сторонам. Да, вот бы увидеть теперь то, что видно им с их высоты! Нансену стало ясно, что он вчера сбился с пути в боковую долину. Теперь он и отправился назад по собственным следам, но пастуший шалаш словно в воду канул. Пустился было по другой долине, но скоро увидел, что и тут попадешь не туда, куда надо. А! Надо взобраться вон на ту вершину, чтоб хорошенько ориентироваться! С вершины Нансену открылось столь дивное зрелище, что «если вообще отдать жизнь за зрелище, то именно за такое!» Перед ним расстилалось огромное, уходящее из глаз в туманную даль пространство — словно застывшее море с белыми, как кипень волнами, из которых одни поднялись в грозном размахе кверху, другие опустились, третьи образовали широкие равнины, четвертые высокие хребты и пики. А на это застывшее море лились потоки мягкого, лунного света, играя серебром на вершинах, сверкая бриллиантами на снежных равнинах, в то время, как углубления были окутаны черными, зловещими тенями. Невдалеке оттуда, на востоке, вздымались мощные кряжи Галлингскарвена, далеко на юг сиял и сверкал резко очерченный глетчер Гардангер, а на западе точно упиралась в самое небо грозная скала. Вот она, должно быть, гора Восс! Но лунный свет обманчив, лучше дождаться зари. Нансен опять выгреб себе яму в снегу и лег спать. Когда же он через несколько часов вновь проснулся, вершины гор уже слегка золотились брезжущимся светом дня. Теперь он ясно увидал гору Восс, но решил все-таки дождаться здесь восхода солнца, — надо видеть его именно отсюда. Наконец, в пространство брызнул новый, яркий луч, скользнул по равнинам и поцеловал горные вершины, а за ним хлынуло целое море лучей и наводнило пламенными волнами всю окрестность. Вершины загорелись, снежные покровы скатов также, а долины окутались прохладными тенями. «Видеть подобное зрелище — значит слиться с природою, почерпнуть новые силы, возвыситься к неведомым мирам, увидеть отблеск вечности!» И Нансен отправился к Восс; повсюду опасность, повсюду снежные скалы, но все шло благополучно. Добравшись почти до самой вершины горы, Нансену захотелось вознаградить себя за труд: он достал последний апельсин и начал есть его. Апельсин замерз и был тверд, что твой кокосовый орех, но тем лучше, — точно фруктовое мороженое! Наконец, Нансен счастливо выбрался из тех гор, где когда-то заблудился король Сверре и таким образом благополучно совершил один из труднейших переходов через горы со времени названного короля. А не будь Нансен первоклассным спортсменом и, главное, не обладай он истинным мужеством, он бы остался там под снежными сугробами, и не видать бы ему нолей внутренней Гренландии. В письме к отцу Нансену, однако, пришлось жаловаться на то, что эту его экскурсию обзывают непозволительной. Что-ж, или он уж так глуп, или другие чересчур умны! Разве он учинил уж такое ужасное преступление против прописной морали, предписывающей осторожность! Нет, если б он понял — с чего обязательно ему жизнь должна претить больше чем другим, он бы сдался. А ему-то жизнь как раз нисколько и не претила; наоборот, он придавал ей большую цену. И чем больше изучал он ее, чем больше делал наблюдений, тем становился самоувереннее. Одно из последних его писем к отцу от 29 марта 1885 г. проникнуто истинным сыновним чувством, но также и сознанием собственной силы. Видно, что он задумал оставить музей, и что материальный вопрос его нисколько не озабочивал: у него имелись в виду кое-какие доходы. «Да если и придется туго, то я с величайшим терпением сумею примириться с самой скромной обстановкой, раз дело идет о дорогой мне науке, в которой я вижу свое счастье и ради которой мне ничего не стоит пожертвовать так называемыми удобствами жизни. Живет же лаборант нашего музея на 1000 крон в год с женою и взрослыми детьми! И разве он не здоров, не бодр, разве не живется ему на вид хорошо, даром что он служит за это жалованье уже 15 лет? Нуждаться в малом — лучший капитал, нежели зарабатывать много. Потребность в большом заработке порождает людей зависимых, связанных; способность же ограничивать свои нужды малым создает свободных людей. Человеку, нуждающемуся в малом, легче стремиться к цели, да и жизнь его вообще будет куда полнее, богаче содержанием, нежели жизнь того, кто нуждается во многом». Думая путешествовать ради научных целей, он написал отцу и об имевшейся в виду поездке в Америку. «По моему, если представляется случай, надо им пользоваться, — ничто так не развивает, как путешествие, возможность увидеть другие страны, цивилизацию иных рас, а не возиться вечно с наскучившими европейцами». До поры, до времени он, однако, никуда не отправился. В то же утро, когда он отослал только что приведенное в отрывках письмо, Даниельсен самым предупредительным образом предложил ему отпуск. На счет поездки в Америку ему предоставлялось устроиться, как только ему угодно. Нансен решился подождать еще лето, а там — видно будет. Пока он остановился на мысли, что, пожалуй, поедет. И как известно, он оставил за собой свое место при Бергенском музее еще на несколько лет, и только по возвращении его из Гренландской экспедиции его заменили другим консерватором. Очевидно, энергичный старик Даниельсен до последней минуты старался сохранить эту молодую силу за учреждением, которому он вообще всегда желал всего лучшего. Это видно также из переписки Даниельсена с Нансеном. Зато нам неизвестно, повлиял ли первый каким либо образом на переговоры, начавшиеся в 1887 г. между Нансеном и профессором университета в Индиане Давидом Стар-Иорданом. В начале 1887 г. Иордан сделал запрос профессору Коллету: нет ли среди его учеников или учеников профессора Сарса молодого человека, который бы пожелал попытать счастья в Америке. Первоначальное жалованье пожелавшему отправиться туда полагалось 1000 долларов в год, а затем по мере увеличения дела, должны были последовать ежегодные прибавки. При этом Иордан упомянул имя Нансена. Затем, Нансен лично вступил в переговоры с Иорданом, которому Коллет горячо рекомендовал его, и, если переговоры окончились ничем, то вероятно, или потому, что Нансен не мог вообще решиться на этот шаг или потому, что мысль побывать в Гренландии стала уже выступать на первый план. Научные работы Нансена, над которыми он трудился в бытность свою консерватором Бергенского музея послужат предметом для особой статьи. Но прежде чем перейти к ней, мы считаем нужным остановить внимание читателя на эпохе, хоть и не продолжительной, но весьма важной в жизни Нансена. Цель его стремлений в эту эпоху не приходится искать на ледяных равнинах Гренландии, в Индиане и т. п.; ему пришлось таки прежде всего прокатиться по наскучившей ему Европе, но зато в одно из наиболее сносных ее местечек — в Неаполь. Примечания1. Родился в Бергене 4 Июля 1815 г. † 13 Июля 1894 г. 2. Даниельсен схоронил в 1868 г. единственного 25 летн. сына, в 1869—1873 гг. — трех дочерей и в 1875 г. — жену. 3. Жена Нансена. 4. Мать и сестра г-жи Нансен. 5. Намек на счастливую охоту, в которой участвовал его брат. 6. Перевод Я. Грота. 7. Драма Ибсена.

|