на правах рекламы• Объявления авто объявления продаю авто срочно авто-скупка77.рф. |

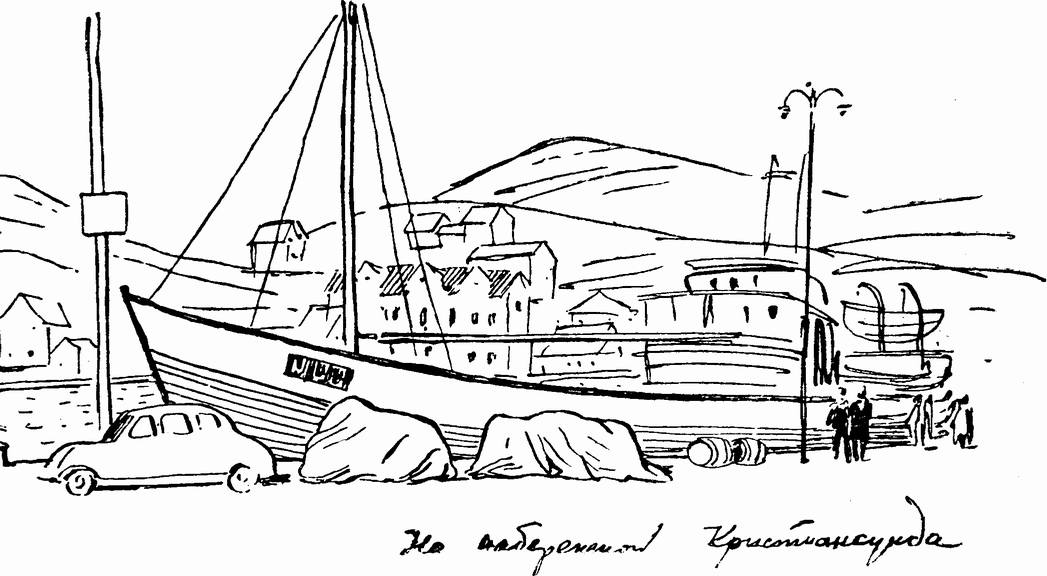

Два ГамсунаКогда почтовый экспедитор снова нырнул к себе в каюту, мы с Мартином, устроившись поуютнее в шезлонгах на самой корме, где спасательные шлюпки не закрывали окоема, занялись переводом беседы фюрера с Гамсуном. «Арбейдербладет» опубликовала ее под жирным заголовком «Потрясающий отчет немецкого переводчика». По мере того как скрупулезно, строка за строкой, переводил Мартин, картина встречи вырисовывалась яснее и яснее. Летом 1943 года в Вене состоялся международный пронацистский «конгресс литераторов и журналистов», после которого Гамсун был приглашен в гости к Гитлеру на его виллу Бергхоф. Гамсун приехал в резиденцию с норвежским переводчиком-квислинговцем. Гитлер же, готовясь к встрече, вызвал из Гейдельбергского университета знатока норвежского языка, доктора Эриха Бургера. Когда Гитлеру сказали, что Гамсун хочет беседовать с ним без свидетелей и что у него свой переводчик, он велел Бургеру выйти в соседнюю комнату. Она была отделена от той, где велась беседа, тяжелым плотным занавесом. Гитлер и Гамсун разговаривали очень громко — старик был туг на ухо. Бургеру было слышно все, о чем шла речь в соседней комнате. Вскоре он заметил, что его норвежский «коллега» переводит очень неточно. Видимо, боясь рассердить фюрера, он смягчал все, что говорит Гамсун... И так же, смягчая, он переводил и слова Гитлера. Такая манера перевода удивила добросовестного доктора, и он стал для самого себя со стенографической точностью записывать то, что говорил и Гитлер и его собеседник, и то, как их слова, «буферя», излагал переводчик. Впрочем, встреча, как сообщается в коммюнике, началась сердечно. Подали чай, и Гитлер выразил свою радость по поводу знакомства с прославленным писателем. Вначале он говорил очень пространно, а Гамсун на его многословные тирады отвечал коротко. Когда же речь зашла о норвежских делах, он оживился... В Норвегии рассказывают, будто в молодости Бьернстьерне Бьернсон написал Римскому папе послание, в котором увещевал его перейти в протестантскую веру, так как он, папа, не может не понять, что католицизм более не соответствует духу времени. И когда Мартин переводил обращенные к Гитлеру увещевания Гамсуна, я невольно вспомнил об этом. Разница лишь в том, что рассказ о юноше Бьернсоне — анекдот, тогда как старик Гамсун, видимо, всерьез надеялся убедить волка питаться цветочками. Вряд ли следует приводить полностью высокопарные разглагольствования Гитлера о необходимости проливать кровь во имя Третьего рейха, о «непобедимости» немецкого оружия, его излияния о «милостивом» отношении к Норвегии, которой он даровал «независимое» квислинговское правительство. В ответных словах Гамсуна лесть в адрес Гитлера перемежается с негодованием против действий его ставленников. Просто поражает и возмущает слепота Гамсуна, уверенного в том, что сам Гитлер не знает ни о казнях, ни о зверствах своих клевретов, и стоит только открыть ему глаза, как все пойдет иначе. — Председатель Норвежского союза судовладельцев Стернесен просил рейхскомиссара Тербовена о большей свободе для норвежского судоходства. Но рейхскомиссар считает, что норвежцы должны держаться лишь Балтийского моря и прибрежного плаванья. И это сказано Норвегии, третьей по судоходству нации мира! Тербовен говорит, что в будущем никакой Норвегии не будет! — жалуется Гамсун. И — странное дело! — то, что Гитлер безоговорочно берет под защиту Тербовена, никак не убеждает Гамсуна в том, что его ламентации напрасны: ворон ворону глаз не выклюет. Вскоре диалог превращается в два взаимно перебиваемых монолога, когда одна сторона не слушает и, пожалуй, не хочет слушать, что говорит другая. — Все, что происходит в Норвегии, определяется рейхскомиссаром, — говорит Кнут Гамсун, волнуясь все больше. — Поведение Тербовена нам не подходит. Его пруссачество нестерпимо. А потом — казни. Мы больше не можем терпеть. И хотя эти слова квислинговец не переводит и тут же сам вступает в пререкания с Гамсуном, до Гитлера все же доходит, что гость не так уж очарован потоком его слов. Раздраженный, подавая знак, что аудиенция окончена, он встает. Остальные тоже встают и вслед за ним выходят на террасу. — Мы верим в вас, — говорит Гамсун, — но вашу волю искажают... Гитлер холодно прощается с ним. Автомобиль на аэродром уже ждет. Гамсун садится рядом с водителем, переводчик и доктор Бургер сзади. Он не успел сказать, что понимает по-норвежски. Теперь ему уже неловко в этом признаться. Остается только молча слушать оживленный разговор норвежцев. Гамсун спрашивает квислинговца, точно ли тот переводил его слова. Переводчик сначала заверяет его: слово в слово! Но Гамсун не уверен в этом, он боится, что тот придал беседе другое направление. И тогда переводчик отвечает: — Не было необходимости нападать на Тербовена, когда сам Гитлер заверял, что после войны его отзовут. Услышав это, Гамсун, впадая в ярость, кричит: — Идиот! Что это за безумие! Война будет продолжаться еще долго, о, очень долго! Методы рейхскомиссара более терпеть нельзя! Он невежда! Об этом надо говорить без обиняков! Возможно, только для того, чтобы сказать все это Гитлеру «без обиняков», Гамсун и согласился приехать на конгресс в Вену. Переводчик тщетно пытается объяснить ему, что нельзя нападать на высокого чиновника, назначенного самим фюрером. И повторяет слова Гитлера о том, что лучшее доказательство его доброй воли — то, что Норвегия имеет свое правительство. Гамсун резко отвечает: — Вы адвокат противной стороны! Конечно, у нас есть свое правительство, но все, что должно делаться в Норвегии, решает Тербовен. Не имеет никакого значения то, что Квислинг беседует с Тербовеном. Ах, Квислинг, — прибавил он с болью и насмешкой, — это человек малых слов! «Он явно жил тем, что обратил внимание фюрера на нужды своей родины», — сообщает Бургер, который, вернувшись с аэродрома, по горячим следам записал все, о чем говорилось в машине. Сам Гамсун никаких записей об этой беседе не оставил — и есть лишь свидетельство, что, вернувшись домой, он сказал своему сыну о Гитлере: — Я его не выношу! Он все время говорит — я, я, я... Слушая медленный, кропотливый перевод этой записки, достоверность которой остается на совести доктора Бургера, я думал о том, какая это драматическая сцена, по-новому завершающая пьесу Гамсуна «У врат царства». Ивар Карено остался верен себе, не изменил своих взглядов на «сильную личность». «Я верю в прирожденного властелина, в деспота по природе и повелителя, в того, кто не выбирается, но сам становится вождем кочующих орд этой земли. Я верю и надеюсь только на одно — на возвращение величайшего террориста, квинтэссенцию человека, Цезаря...» — говорил Ивар Карено. И вот мечта осуществилась... И что же, при встрече с этой «личностью» Гамсун умоляет прекратить казни, дать свободу Норвегии. Но перед ним стена. «Величайший террорист», появление которого он призывал, втаптывает в грязь все лучшее, благородное, что есть в человеке, унижает его самого, его народ, страну, человечество. Переводчик извивается, лжет, полагая, что лжет во благо обоих собеседников, а за портьерой, невидимый ими, сидит и записывает все, что делается на сцене, четвертый актер трагедии. Мы, зрители этой пьесы, знаем и ее первоначальный текст и видим финальную сцену, поставленную самой жизнью, сцену, подтверждающую правоту Плеханова, и поражение «философии» Карено — Гамсуна. Нет! Что бы там ни говорил Арво Муэн, может быть, несколько и смягчая вину Гамсуна в глазах сентиментальных судовладельцев, за интересы которых ратовал старик, беседа эта никак не снимает его вины перед Норвегией! ...Предвечерний ветерок колышет флаг за кормой — и море из голубого становится бледно-желтым, шафрановым. Оно уже совсем не то, что было минуту назад, и странно подумать, что, непрерывно изменяясь, оно все такое же, как тысячу, как десять тысяч лет назад!.. Мартин тоже призадумался. Когда в Бергене в книжном магазине я увидел, что принимается подписка на полное юбилейное издание художественных сочинений Гамсуна, вид у меня был, наверно, настолько озадаченный, что Мартин спросил: — А у вас разве Гамсуна не издают? — До войны издавали. Почти все, что он писал. После войны — нет. Не вышло ни одной его книги. Некоторое время мы сидим молча. — Да, конечно, — как бы отвечая на свои мысли, наконец говорит Мартин, — дело не в «старческом слабоумии». Но все ж таки не надо и забывать, что ему было уже за семьдесят... — И вдруг он спрашивает: — А сколько лет было Бунину?.. Я улавливаю ход его мысли. — Вы же издаете его! И правильно делаете, — продолжает Мартин. — Вы хорошо помните то, что он был белоэмигрантом. Спор советского народа с русской контрреволюцией давно решен историей. А не издавать Бунина означало бы обеднять самих себя. И как обеднять! А ведь для нашей литературы Гамсун, пожалуй, больше, чем Бунин для вашей. Мы опять молчим. Я вспоминаю примерно такой же разговор в редакции «Фрихетен», когда видный деятель партии сказал: «Поведение этого «сверхчеловека» в годы войны непростительно. Но я считаю, что ошибки Гамсуна принадлежат Гамсуну, а творчество его принадлежит народу...» ...Морской ветер колышет за кормой широкое красное полотнище с синим в белой оторочке крестом. Заглядевшись на плавное парение, на спокойные виражи ширококрылых чаек, как-то не веришь даже, что это они так пронзительно и резко кричат. — Я уверен, что и у вас будут издавать Гамсуна, — нарушает молчание Мартин. И я думаю, что он прав. Еще когда Мартин переводил мне записи гейдельбергского доктора, я заметил, что на многих прибрежных скалах, на каменистых островках, немного отступя от влажного, темного, облизанного волнами берега, плотно, одна к другой, разложены какие-то маленькие дощечки... В некоторых местах эти дощечки сложены в круглые невысокие, до плеча, поленницы. На других скалах полуобнаженные женщины складывали из плоских дощечек круглые штабеля. — Что они делают? — спросил я. — Неужели не помнишь? У Гамсуна почти в каждом романе женщины занимаются этим делом... Шкипер нанимает их потрошить, солить и распластывать треску для сушки на камнях. Правда, времена изменились, но клип-фиск остается. Столица клип-фиска — Кристиансунд! Здесь изобретен этот способ консервации трески, отсюда ее стали вывозить в конце XVII века, и по сей день, говорит статистика, шестьдесят процентов вывозимой в виде клип-фиска трески идет из Кристиансунда. Впрочем, даже известен год — 1691, когда на своем корабле сюда прибыл голландский купец Яппа Иппес и осел в маленькой рыбацкой деревушке. А на следующий год его корабль «Золотая клип-фиш», в трюмах которого была треска, пошел за границу. За ним вскоре потянулись и другие с этим драгоценным грузом в Средиземное море, Италию, Испанию, Францию — католические страны, где клип-фиск стал любимой и дешевой едой, особенно во время постов, столь частых у католиков... Вскоре деревушка стала городом, в котором на труде норвежских рыбаков богатели поселившиеся здесь голландские, шотландские и английские купцы. «Полярное сияние» проходит совсем близко от маленького каменистого островка. В середине его невысокий круглый штабель клип-фиска. Две женщины в шортах и бюстгалтерах, повязанные белыми косынками, накладывают в штабель ровными рядками плоские дощечки солено-вяленой трески — клип-фиска! И вдруг пассажирка из Мольде срывает васильковую косынку и, размахивая ею, что-то пронзительно кричит женщинам на островке. Те смотрят на нее и тоже что-то кричат. Их косынки, как две чайки, летящие рядом, взмахивают белым крылом. Да, наш теплоход имеет право называться «экспрессом» — островок исчезает так же быстро, как и возник, а дама убирает растрепавшиеся короткие русые волосы под васильковую косынку и, видимо смущаясь оттого, что так громко кричала, объясняет, что эти две женщины на островке — ее сестры. Они работают на разделке рыбы. О, и ей хорошо знакома эта работа... — Наш город куда больше, чем Мольде! Он как Олесунд! Но, по-моему, еще красивее. Она, оказывается, вовсе не такая молчаливая, какой сначала показалась мне. — Мои предки похоронены в испанской земле, — с гордостью говорит она. Нет, она здешняя. Но эти слова только доказывают древность ее рода. Сгрузив клип-фиск в Испании, норвежские шхуны уходили обратно на родину пустыми и как балласт брали в трюмы испанскую землю и гравий, а вернувшись ее ссыпали в тогдашней гавани, там, где теперь находится старое кладбище. Вот что означали ее слова «в испанской земле» — и ничего больше. Меч викингов насилием и кровью «соединял» норвежцев с зарубежным миром. Ныне это мирно и дружелюбно делают сельдь и треска... — Уже начали сушить треску электричеством, — вздохнула дама ь васильковой косынке. — Сколько женщин останется без приработка! И вдруг, повернувшись к Мартину, она с жаром говорит: — Скажите русскому, чтобы он не думал, что в Кристиансунде только и дела, что клип-фиск. У нас есть симфонический оркестр, хороший хор, бывает и опера. А если бы вы увидели наш городской парк с гнездовьем, с птичьим базаром в скалах!.. Возвращаясь со свидания с возлюбленным, она, видимо, хочет не нас, а себя убедить сейчас, что даже и без «него» родной город лучше всех городов мира. Но вот уж пошли домики всех цветов радуги, пестрые домики Кристиансунда, который, как и Олесунд, вырос на трех островах. Впрочем, из ста пятидесяти тысяч прибрежных островков Норвегии не так уж трудно выбрать еще три уютных островка.

|