|

|

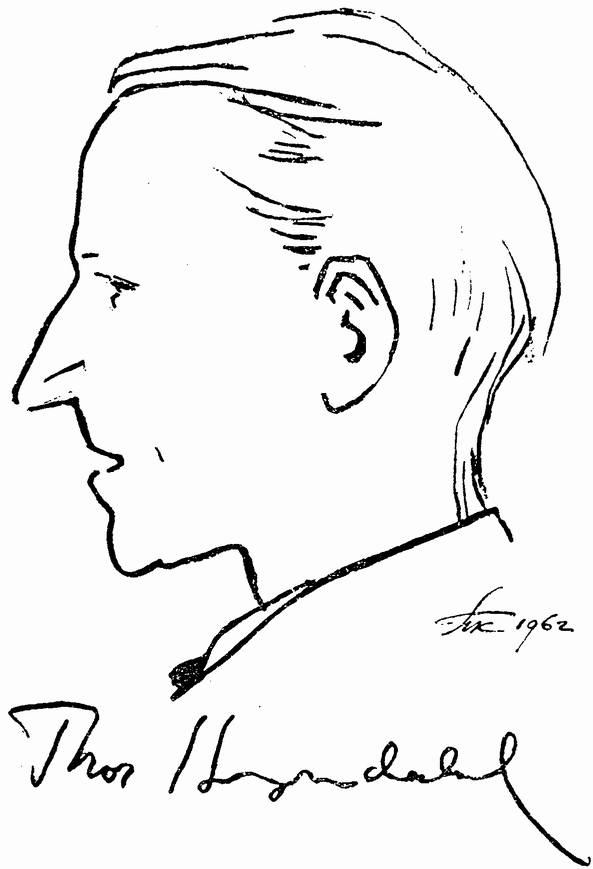

Первый ночлегПеред встречей с фру Лунд и «ее детьми» утром я успел побывать в местечке Тернет, километрах в двадцати от Киркенеса. За рулем машины на этот раз молодой Хельвольд — сын, высокий, краснощекий круглолицый, красивый парень в кожанке, словно сошедший с рекламного плаката. Бьерн совсем недавно кончил школу и теперь переживал медовый месяц своей независимой жизни — муниципального шофера-механика. Брат девочки Вани немного говорил по-русски, и ему понятно было, как, впрочем, и другим киркенесским друзьям, мое желание повидать дом, в котором я нашел свой первый ночлег в Норвегии. И, сидя рядом с молодым Хельвольдом, глядя на развертывающиеся перед нами кольца дороги, в этот ослепляющий солнечным светом июньский день я восстанавливал в памяти шаг за шагом тот короткий, облачный октябрьский день сорок четвертого года, когда впервые вступил на норвежскую землю. Первые километры дороги на каменистой, горной земле ничем не отличались от военных дорог Кольского полуострова, от заполярной тундры. Метров на триста возносится ввысь скалистая гряда, а за ней внизу болото или озеро. За болотом снова поросший мхами гранитный хребет и опять болото, а потом вновь каменная гряда — и так от Мурманска до Атлантики, сотни километров. Если снять пограничный столб, то вряд ли кто заметил бы границу между Мурманской областью и Норвегией. Но вдруг за одним из поворотов — словно в волшебный фонарь вставили новую пластинку — поголубели горы, зазеленела вода и на склонах гор появились робкие рощицы. Ветер сразу стал не таким резким, потеплел. Сказывалось дыхание Гольфстрима. Наши войска вырвались к Яр-фиорду. На склонах прибрежных гор запестрели разноцветные домики. Даже несмотря на грохот близкого боя, трудно было не заглядеться на эти крутые, обрывистые горы, на эти пестрые домики, отраженные в глубокой воде фиорда! Первый норвежский поселок — Тернет. Подожженная немцами школа, где должен был разместиться штаб дивизии, догорала. Впереди по дороге шли войска. Дорога не вмещала всего: и пехоту, и автомобили, и орудия, и повозки — весь этот поток, текущий на запад. Отжимая все остальные машины к обочине, грохоча гусеницами, проходили танки 7-й гвардейской Новгородской орденоносной бригады. Мне надо было найти среди них танк младшего лейтенанта Боярчикова. Вчера вечером танки вырвались ж фиорду, опередив пехоту, и танк Боярчикова был первым. Он завязал бой с тремя немецкими катерами. Те отвечали огнем орудий и пулеметов. В получасовом бою танку удалось потопить два катера, третий все же успел удрать — выскочить из фиорда в Баренцево море... Теперь танки медленно продвигались в походной колонне, и с экипажем Боярчикова я беседовал на ходу, примостившись на броне машины. — Да, они сразу поняли, что попали в вагон для некурящих! — сказал башенный стрелок, снимая шлем. Голова его была перевязана задымленным уже бинтом. — Мы сюда и прибыли не лимонные дольки сосать!.. — подхватил водитель, но тут же рассердился на себя, на товарищей за то, что был упущен третий катер. — Надо было вести огонь сначала по дальнему катеру, а потом уж по ближним. Знали ведь: когда танки надвигаются — бей по последнему, чтобы другим отход перекрыть! Так положено. — Но ведь нас долбали из ближнего катера, — возразил ему башенный. — И скажи ты мне, в каком уставе записано про бой танка с морским флотом? — А в каком уставе сказано, что пехота может пройти по дну моря?! А коротковцы прошли! — возразил третий танкист и, раскрыв фронтовую газету «В бой за Родину», ткнул пальцем в мою корреспонденцию о том, как бойцы генерала Короткова в часы отлива прошли по вязкому дну моря — дну Печенгской губы и внезапно обрушились на фланг немецкой обороны. Это было в битве за Петсамо... Действительно, трудно уставу предусмотреть все неожиданности войны на берегах полярного Баренцева моря... — Вот и Тернет, — сказал молодой Хельвольд, притормаживая машину. Неужели тот самый дом, где располагался штаб Короткова?! Да, это он! Узнаю. Вот и угловое окно той комнаты на втором этаже. Каким неуклюжим выглядит сейчас среди других, новых, дом, который показался мне самым уютным и удобным местом на свете в ту промозглую осеннюю ночь. В других уцелевших тогда домиках жили норвежцы, и по приказу командования запрещалось стеснять их... А было уже темно. День в конце октября проходит здесь с необычайной быстротой. Месяца через три, 8 февраля, выступая по лондонскому радио, лейтенант Тур Хейердал сказал: «Наибольшее впечатление на норвежцев произвело то, что русские оставляли их полностью в покое. Немногие уцелевшие дома, сохранившиеся после военных действий, русские предоставили норвежскому населению, а сами спали прямо на снегу. Это действовало совершенно невероятным образом на нас, норвежских солдат. Было удивительно видеть это, так как у русских не было ни палаток, ни спальных мешков. Они ложились обычно вокруг костра и не замерзали, а в особенно холодные ночи, когда полярное сияние светило на небе и когда все другие люди боялись буквально высунуть нос наружу, можно было слышать звучащее на чужом языке, за душу хватающее хоровое пение, прокатывающееся через долину. Это русские, невзирая на холод, плясали и пели вокруг костра, чтобы согреться...» Но в первые дни наступления запрещено было и разжигать костры, опасаясь налетов с воздуха. Спального мешка у меня тоже не было. Спать же, как две предыдущие ночи, в амфибии я не мог — она где-то безнадежно застряла позади. С водителем было условлено: место встречи у штаба Короткова. Кто из нас, фронтовых журналистов севера, не знал генерала Короткова, командира героической, полуополченской вначале дивизии, первой на Карельском фронте получившей звание гвардейской? Приняв на себя удар отборных горноегерских дивизий генерала Дитла — «героев Крита», «победителей Нарвика», — она остановила их, прикрыла Мурманск и три года на сопках голой скалистой тундры держала оборону. Однако во внешности Короткова не было ничего геройского. Роста невысокого, сухонький, даже без «гвардейских» усов... Вдохновленный долгожданным движением вперед, наступлением, боем, он, казалось, не чувствовал утомления после нескольких бессонных суток. — Откуда? Как дела? Устал?! На, выпей и ложись спать! — сказал он, протягивая мне полный до краев стакан водки. — Не пью! — Ты что, больной? — искренне удивился он и без всякого перехода добавил: — Понимаешь, потерял Покрамовича! Не знаю, где он сейчас. Черт бы его побрал! Десятки заметок посвятила наша фронтовая печать невероятной отваге и еще более невероятной удаче разведчиков Покрамовича. Имя командира этой дивизионной разведроты стало просто легендарным. И вот на тебе! ...Пользуясь широким гостеприимством Короткова, я заснул у него в комнате, на столе, среди зуммерящих телефонных аппаратов и охрипших связистов, в ярком свете ослепляющей лампочки, под мерное журчание работающего у дверей дома походного движка. Другого свободного места во всем доме, во всей Норвегии для меня не было. ...Проснулся я в полутемной комнате. За окном брезжил поздний осенний рассвет. Бумажные шторы сорваны. Телефонов на столе уже не было. Санитары устанавливали на полу носилки с ранеными. Три часа назад штаб снялся. Бои идут уже западнее Киркенеса. — А как же Покрамович? Через день на дороге я встретил Алексея Кондратовича, сотрудника фронтовой газеты «В бой за Родину!». В его полевой сумке был самый свежий материал о разведчиках старшего лейтенанта Покрамовича... — А ну-ка, Хельвольд, поверни машину на запад, за Киркенес, — может быть, мы успеем разыскать и ту бухточку Варангер-фиорда, где шестнадцать лет назад, в последний раз на нашем фронте, прославили себя разведчики из дивизии Короткова.

|